-

℃ 11 تركيا

-

5 أبريل 2025

سعيد الشهابي يكتب: السودان: من التقسيم إلى التدمير

سعيد الشهابي يكتب: السودان: من التقسيم إلى التدمير

-

1 مايو 2023, 4:27:02 م

- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

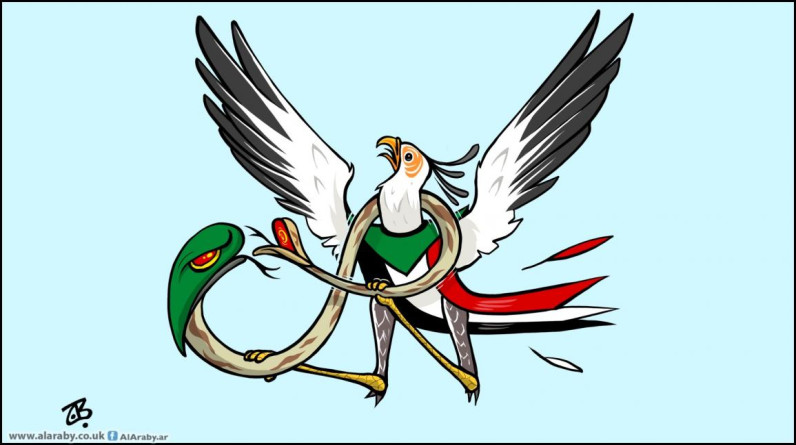

حرب عبثية أخرى تدور رحاها على أرض السودان (أو ما بقي منه) لتزيده تأزما وتقسيما. إنها حرب ليست كبقية الحروب التي مزقت الأمّة في العقود الأخيرة. لماذا تبقى هذه الأمّة رهينة لحكامها الذين يؤسسون وجودهم أو بقاءهم في الحكم على إشعال الحروب؟

ما معنى أن يُفرض على شعب السودان دفعُ ضريبة حرب أشعلها الجنرالات بدون أن يكون للشعب فيها ناقة ولا جمل؟ وأين زعماء هذه الأمّة عنها؟ أين جامعة الدول العربية وأين وساطتها؟ وأين منظمة التعاون الإسلامي من التدمير الذي يحدث يوميا في الخرطوم وبقية مدن السودان؟ قبل اثني عشر عاما لاذ الجميع بالصمت عندما قُسّم ذلك البلد وفقد ثلث أراضيه، ولم يكن لهذه الأمّة دور لإخماد الصراع. أصبحت هناك دولة جديدة اسمها «جنوب السودان» فهل استقرت الأمور؟ لقد دخل زعماء «الدولة الجديدة» في صراعات بينية لا تتوقف، وانطلقت دعوات للعودة إلى ما قبل التقسيم، بل أن السودان الشمالي أصبح يتوسط لإنهاء ذلك الصراع. ولكن ما جدوى ذلك إذا كان لا يستطيع حماية نفسه من تصرفات زعمائه؟ ما قيمة السفينة العملاقة إذا تعرّضت لأمواج عاتية وهي بدون قبطان ماهر؟ الأمر الواضح أن السودان يفوق في حجمه السياسي ورسالته ويقظة شعبه وتوثبه وشعوره العميق بالانتماء للأمة، قادته العسكريين الذين يلعبون بالنار والحديد في حرب عبثية حوّلت البلاد، في فترة قصيرة، إلى بلد يسوده الخوف والقلق والفوضى. فأي دور يستطيع البلد أن يطّلع به ما دام شعبه مغلوبا على أمره وتسري مشاعر اليأس والإحباط في عروق أبنائه؟ فالحروب بمجملها تعبير عن فشل السياسيين في إدارة الحوار في ما بينهم، وتتضاعف المشكلة حين تكون الحروب بينية، يخوضها السياسيون لأهداف خاصة بهم، بينما يفرض على الشعب دفع فواتيرها. أليس هذا ما يتعرض السودان له هذه الأيام؟ المواطن السوداني محمد جالي له شقيقان: أحدهما مع قوات الجيش بزعامة عبد الفتاح البرهان، والآخر مع قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) والتي خرجت من رحم قوات «جنجويد» التي كانت تصول وتجول في عهد عمر البشير. وما أصدق ما كتبه محمد جالي على صفحته على فيسبوك: «أسأل الله أن يحفظكما جميعا في هذه المعركة التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا». فهو بهذه الكلمات يعبّر عن مشاعر آلاف السودانيين الذين يرون بلادهم تقدم فدية لأطماع جنرالين لم ينتخبهما أحد، بل فرضا نفسيهما على الشعب بقوة السلاح فحسب.

ما الذي يحصده شعب السودان من صراع الجنرالات؟ لقد رزح ذلك البلد تحت حكم العسكر منذ الانقلاب الذي أطاح بعمر البشير في 2019 وجاء بالعسكر إلى الحكم. وليس جديدا القول بأن العقلية العسكرية لا تصلح لإدارة دولة حديثة تخضع لحكم القانون. ويفترض أن ينحصر دور الجيوش والقوات المسلحة ضمن مهمات الدفاع وحفظ حدود البلاد وضمان تطبيق الدستور. فإذا تدخل العسكريون في الحكم وأصبح لهم دور سياسي فسدت الأمور وأصبحت البلاد على كف عفريت. فقد انقلب عمر البشير في العام 1989 على حكومة الصادق المهدي ووعد بإعادة الحكم للمدنيين، ولكنه بقي على رأس الدولة حتى أسقطه انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان.

يفترض أن ينحصر دور الجيوش والقوات المسلحة ضمن مهمات الدفاع وحفظ حدود البلاد وضمان تطبيق الدستور. فإذا تدخل العسكريون في الحكم وأصبح لهم دور سياسي فسدت الأمور وأصبحت البلاد على كف عفريت

وبرغم وعوده هو الآخر بإعادة الحكم للمدنيين، فقد استمر رئيسا للسودان ومارس القمع والاستبداد طوال حكمه، واتضح لاحقا أن بقاءه في الحكم كان في مقابل اتخاذ خطوات للتطبيع مع «إسرائيل». وعندما التقى برئيس وزراء العدو في فبراير 2022 بالعاصمة الأثيوبية، شعر السودانيون بخيبة أمل كبيرة وراودهم إحساس بأن بلاد «اللاءات الثلاث» سيتم إجبارها للسير على خطى التطبيع. وبلغ الأمر أن يتشدق رئيس وزراء العدو ليصرّح بعد توقيع الاتفاق: «في الخرطوم قال العرب اللاءات الثلاث، لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل، لا للمفاوضات مع إسرائيل. واليوم الخرطوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل».

صحيح أن الرواد الأوائل من السودانيين الذين صاغوا هوية البلاد ورسّخوا دورها ضمن التوجه التحرري العربي لتكون طليعية في مجال النضال من أجل فلسطين، قد رحل أغلبهم، ولكن البلد لم يعقم عن إنتاج أجيال جديدة تحرص على انتمائها العربي والإسلامي. هذه الأجيال ترى في منظومة الحكم المفروضة على بلدها معوّقا أمام طموحاتها. وصحيح أيضا أن السودان عاش في ظل الحكم العسكري والانقلابات منذ انقلاب الجنرال عبّود في 1958، ولكن الصحيح أيضا أن هذا الشعب كان حلقة الوصل بين العالم العربي وأفريقيا، وأنه كان يمثل الوجه المسلم أمام عالم يدين أغلب سكانه بالمسيحية أو ما يزال وثنيا. وهكذا كان السودان وسيبقى بوتقة انصهار للهويات العرقية والقوميات والأديان وحتى الأيديولوجيات. ولطالما سال لعاب ذوي الإيديولوجيات اليسارية للسيطرة على السودان، حتى ارتكب بعضهم حماقة كبرى أدت لاجتثاث وجوده عمليا، ولا تنسى الذاكرة إقدام الرئيس الأسبق، جعفر نميري في العام 1971 على إعدام زعماء الحزب الشيوعي هاشم العطا ومعاوية عبد الحي وعبد المنعم محمد أحمد وعثمان حاج حسين الذين نفذوا انقلابا ضده لم يستمر سوى ثلاثة أيام. ويوثق كتاب فؤاد مطر: «الحزب الشيوعي السوداني، نحروه أم انتحر» تفصيلات ذلك الانقلاب.

عودة للحاضر، هل يتوقع عبد الفتاح البرهان و نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن تكون لأي منهما الغلبة؟ الأمر الواضح أنهما فشلا في إدارة البلد وهما يعملان معًا، حتى انقلب كل منهما على الآخر وأشعلا حربا مدمّرة لا يعلم أحد إلى أين ستؤول أمورها. وهناك أمور شبه مؤكدة ستترتب على هذه الحرب، منها ما يلي: الأول: أن الجنرالات فقدوا مصداقيتهم تماما في نظر شعبهم، فلم يستطيعوا حماية حدودها بل سمحوا بتقسيمها أمام أعينهم، ولم يفوا بوعودهم بإعادة السلطة إلى المدنيين، ولم يُجروا انتخابات ديمقراطية توفر للشعب حقه في الشراكة السياسية من خلال الاقتراع الحر. وعليه فقدوا الثقة والمصداقية بالإضافة للفشل الأخلاقي الذي أدى لنشوب الحرب أو نجم عنها. الثاني: أن البلاد تشهد الآن مزيدا من التمزق، فالطرفان يحاربان بمواطنين سودانيين يقتل بعضهم بعضا بدون مبرر أخلاقي أو قانوني. كما انقسمت العائلات على نفسها، فبعض هذه العائلات لديه أولاد موزعون على ميليشيات الطرفين، ويحارب كل منهما الآخر في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. هذا التمزق خطير جدا في بلد تمثل الأسرة فيه ثقلا كبيرا، وستكون لذلك نتائج وخيمة على النسيج الاجتماعي من جهة وعلى العلاقة بين المواطنين وأمراء الحرب من جهة ثانية. ثالثها: أن الحرب في جوهرها إما ناجمة عن تدخل خارجي لدعم هذا الجنرال أو ذاك، أو أنها ستؤدي إلى تدخلات مستقبلية من أطراف وقوى تطمع في السودان وثرواته وموقعه. وفي خضم الاصطفافات السياسية يمارس اللاعبون الأجانب أدوارهم تارة بتزويد الأطراف بالسلاح والمال لضمان استمرار النزاع وأخرى بإفشال أية محاولة أو وساطة لإنهاء الصراع. ثالثا: ربما الأمر الأخطر توسع دائرة النزاع ووصولها إلى الأقاليم خصوصا دارفور. ومن المؤكد أن ضعف المركز يشجع الأطراف على التمرد خصوصا إذا كان يشعر بالغبن من تهميشه وحرمانه من الحقوق السياسية التي يطمح فيها. هذا يعني أن تقسيم السودان مرة أخرى ليس مستبعدا، خصوصا في ظل التدخلات الخارجية المتعددة ووجود استعداد نفسي لدى قطاعات عديدة للتمرد والانفصال. وهناك دوافع للأطراف الخارجية للتدخل. فالسودان بلد غني بثرواته الطبيعية (الزراعية والبحرية) ومناجمه ونفطه، وهذا ما يشجع القوى الخارجية للتدخل. رابعا: أن حالة الفقر المنتشرة في البلاد توفر أرضية صالحة لتدخل ذوي المال والسلطان، لشراء الولاءات وتشكيل كيانات موالية للخارج في مقابل المال والوعود الجوفاء.

ما هو المطلوب من الأطراف العديدة التي يُفترض أن تمارس أدوارا إيجابيا لحل الخلافات وتخفيف المحن؟ إذا كانت أمريكا قادرة على ضمان وقف مؤفت لإطلاق النار استمر ستة أيام من أجل إجلاء الأجانب العالقين في البلاد، فبإمكانها الضغط لوقف النزاع، ولكنها تفتقد الدافع الأخلاقي والسياسي لذلك.

أما الأمم المتحدة فهي الأخرى تستطيع القيام بدور أوسع يتمثل بالضغط لإعادة السلطة للمدنيين وتشكيل رأي عام دولي ضد استمرار العسكر في الحكم، وتستطيع التلويح بالمحاكم الدولية كأداة لثني الجنرالات عن الاستمرار في حربهم المدمرة.

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

أربعاء, 26 مارس 2025

أربعاء, 26 مارس 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب