-

℃ 11 تركيا

-

3 أبريل 2025

يسري عبد الغني يكتب : شيخ المترجمين الحقيقي عادل زعيتر

يسري عبد الغني يكتب : شيخ المترجمين الحقيقي عادل زعيتر

-

1 يوليو 2021, 11:42:56 م

-

1386

1386 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

الرجل الذي لم تتسع مقاعد مجامع اللغة لاحتضانه !!!!

أقولها مجرداً من كل عاطفة شخصية كان بحق إماماً من أئمة اللغة وقطباً من أقطابها، ومات ولم تك مقاعد المجمع اللغوي في عاصمة العروبة تتسع لاحتضانه، كما احتضنت المئات من قبله ومن بعده.

يعتبر العلامة العربي عادل زعيتر رمزاً لجيل كامل من المثقفين والمفكرين العرب الملتزمين الذين تركوا بصماتهم الجلية في الثقافة والفكر العربي، ولكنهم حرموا من حقهم في التخليد والتعريف بهم وتعريف الأجيال العربية المتلاحقة بإبداعاتهم وعطاءاتهم!

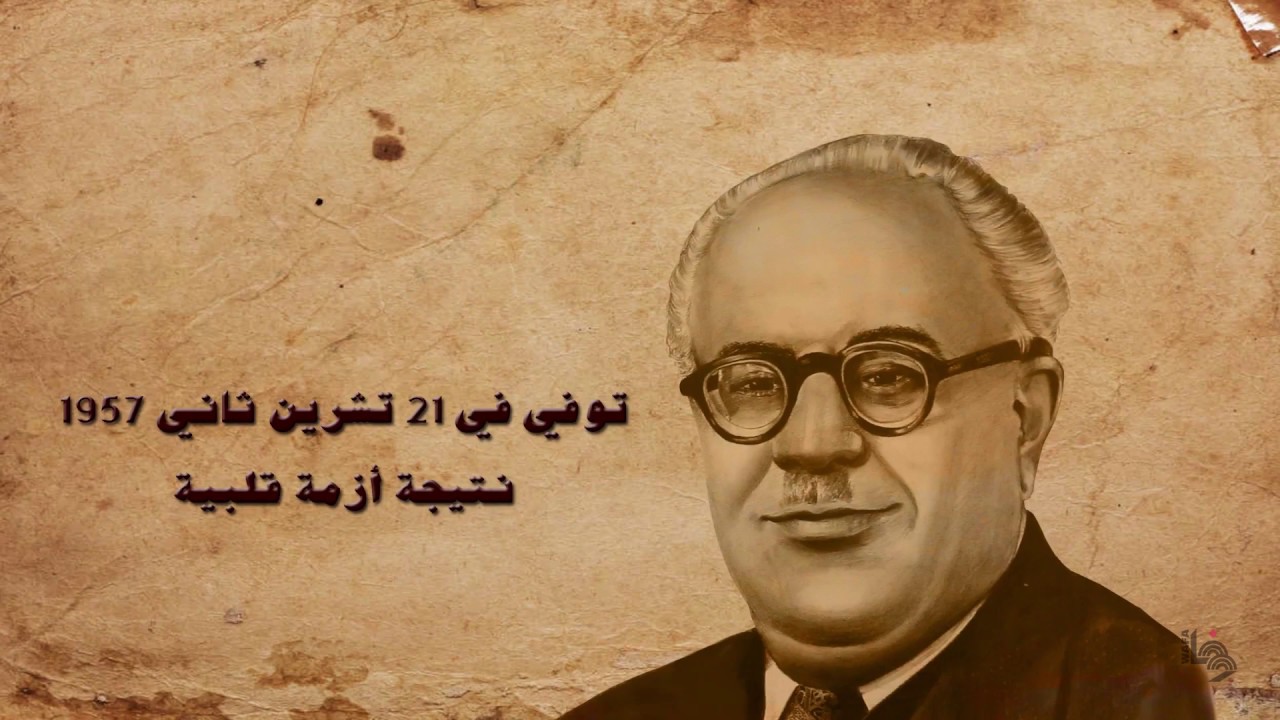

شهدت مدينة نابلس الفلسطينية منطلق حياته، تنفس فيها أول أنفاسه خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي وتحديداً في العام 1897م. وفيها أيضاً لفظ آخر أنفاسه في العقد الخامس من القرن العشرين وتحديداً في العام 1957م، وما بين البداية والنهاية أمضى ستين عاماً عاشها جندياً شريفاً، ومناضلاً جواداً في عالم الوطنية والثقافة والترجمة، وأضحى بموهبته الخلاقة، وعروبته الصادقة، مدرسة مستقلة، وجامعة مهيبة لكل هذه الصفات والفضائل.

لقد وهب زعيتر حياته كلها لخدمة أمته، فعزف عن بهارج الحياة وزخارفها، واغتنم أيامها ولياليها، بل وساعاتها، في البذل والعطاء، ولم ينل من ملذاتها إلا تلك التي يستشعرها ساعة إنجازه لجانب من ذلك العطاء، ويكفيه افتخاراً أنه أجزل لتلك الأمة وبصورة فردية مبهرة ما عجزت عن أدائه مجامع علم وهيئات ثقافة وإعلام، وبالنظر للثقة في كفاءته فقد عهدت إليه منظمة اليونيسكو بترجمة «روح الشرائع» لمونتسكيو، و«العقد الاجتماعي» لـ «جان جاك روسو». وقد يكون أول من ترجم هذا الكتاب الأخير إلى العربية عام 1954م. وبأسلوب عربي مبين، ومفردات جزلة منتقاة، وبعبارات مشرقة الديباجة، بليغة المعنى.

قدم زعيتر للمكتبة العربية على امتداد أربعين عاماً ثمانية وثلاثين مجلداً، قام بترجمتها من اللغة الفرنسية الأم إلى اللغة العربية، بعد أن اختار عناوينها بعناية أقل ما توصف به أنها «فائقة »، فقد كان زعيتر حريصاً على اقتران ترجماته بروائع الكتب والموضوعات التي أبدعتها عبقريات شوامخ الفكر في العالم أمثال: جوستاف لوبون، فولتير، جان جاك روسو، مونتسكيو، دورمنجهم، وإميل لودفيج وغيرهم، ولعمري بأن الإنسان الذي يترجم لمثل هؤلاء العمالقة لابد أن تكون قامته صنواً لقاماتهم، وهامته تعادل هاماتهم.

يزخر ماضي مدينة نابلس وحاضرها بأسماء المئات من الوجوه ذات العطاء الفاعل في شتى النشاطات الإنسانية ومن بينها عمر حسن زعيتر والد عادل، الذي عمل في شرخ شبابه قاضياً في محكمة الحقوق، وقبل وفاته في عام 1924 كان يشغل منصب رئيس بلدية نابلس. أما شقيق عادل الأصغر فهو المؤرخ والسياسي، والأديب أكرم زعيتر (1909 - 1996)، والذي شغل عدة مناصب سياسية رفيعة، سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية في العديد من العواصم العربية والإسلامية، ووزيراً للبلاط الهاشمي، وعضواً في مجلس الأعيان، ورئيساً للجنة الملكية لشؤون القدس، وله عدة كتب بالغة القيمة عن القضية الفلسطينية. أما صاحب هذه السيرة فقد أنهى دراسته الابتدائية في نابلس، وواصل تعليمه في المعهد السلطاني ببيروت، متتلمذاً على العلامة اللغوي الشيخ مصطفى الغلاييني 1885 1944-، وقد ظهر تفوقه الدراسي على كافة أقرانه وبشكل خاص في مادة اللغة العربية، فنال إعجاب أستاذه الشيخ وكافأه بإهدائه نسخة ممهورة بتوقيعه من مؤلفه «اللورد كرومر»، والذي رد فيه الغلاييني بالحقائق والأسانيد على المعتمد البريطاني في مصر، الذي تحامل على الإسلام والمسلمين من خلال كتابه المسموم «مصر الحديثة».

ومن بيروت شخص عادل إلى استنبول عاصمة الخلافة العثمانية آنئذٍ، والتحق بالجامعة السلطانية، وبعد دراسته المعمقة فيها حصل على شهادتها العليا في الآداب، وكانت الدراسة فيها باللغة التركية التي أتقنها جيداً، إضافة إلى إجادته المطلقة للغة الفرنسية التي أحبها وتفاعل معها، ونبغ فيها.

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 استدعي عادل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش التركي ضابط احتياط، وعندما اشتعل أوار الثورة العربية الكبرى في العاشر من يونيو عام 1916 ، عاد عادل إلى نابلس إبان تقلد أبيه رئاسة البلدية، وفي تلك الأثناء تصاعد البطش التركي في المنطقة العربية، وهبت رياح الثورة العربية فاشتعل الحماس في الصدور، فالتحق عادل مع صديقه صالح الصمادي (1893 - 1933) بقوات الثورة التي كان يقودها الأمير الثائر فيصل بن الحسين ببلدة «أبي الألسن» في سورية.

ولا يتسع المجال لشرح ظروف المعاناة التي عاناها الشابان الثائران حتى وصلا إلى غايتهما، وقضى عادل فترة من الزمن مع الأمير فيصل، ولكن نفسه تاقت إلى المزيد من العلم، فاستأذنه في السفر إلى مصر «بلد الإمام محمد عبده، والطهطاوي، وعبدالله النديم»، وتحقق له ما أراد بصورة جزئية، حيث اضطر للعودة إلى فلسطين بعد احتلال الانجليز لها، وتم انتخابه نائباً عن نابلس في المؤتمر السوري العام بدمشق الذي عقد عام 1920، وتم الإعلان فيه عن استقلال سورية «بحدودها الطبيعية» وبُويع الأمير فيصل ملكاً عليها، وقد أسهم عادل زعيتر في وضع وصياغة دستور المملكة السورية لذلك العهد. وقد ثمَّن له الأمير/الملك مواقفه العروبية الصادقة، وتفانيه في خدمة أمته، فبعث له برسالة شخصية أعرب له فيها عن شكره وتقديره، وهذا نص الرسالة المورخة في 2 آذار/مارس عام 1920: «أيها السيد الكريم، إن الأمة العربية لتفخر برجالها المخلصين الذين يجاهدون في سبيل تحريرها، وإعادة مجدها، وقد بلغنا ما قمتم وتقومون به من الأعمال الجليلة في تحقيق هذه الأمنية الشريفة، الأمر الذي يستدعي الشكر والتقدير، وإننا لنأمل من همتكم المثابرة على هذه الخطة الحميدة، ولا ريب أن مستقبل كل أمة هو بأيدي أبنائها، فعلينا ألا نفتر عن المطالبة بحقوقنا، والدفاع عن وحدتنا، والله يتولاكم بتوفيقه».

ومرة أخرى ترنو عينا زعيتر لتلقي المزيد من العلم فالتحق بكلية الحقوق بجامعة السوربون، وأثناء دراسته قام بترجمة كتابي «روح الاشتراكية» و«روح السياسة» للعلامة الفرنسي الشهير «جوستاف لوبون». وفي عام 1925 نال شهادة الحقوق بتفوق وشرع يعد لرسالة الدكتوراه، ولكن جاءه نعي والده الشيخ عمر زعيتر، فقفل راجعاً إلى نابلس، وخاض غمار الحياة العملية ليصبح محامياً من ألمع المحامين الذين يشار إليهم بالبنان، إلى جانب قيامه بالتدريس في معهد الحقوق بالقدس على مدى أحد عشر عاماً.

وكتب الكثير من المقالات في جريدة «فلسطين»، مدافعاً عن الدين الإسلامي وعن عروبة فلسطين، وله في ذلك مواقف مشرفة. ومرة أخرى يتشظى عادل شوقاً إلى الترجمة، بعد أن فكر في «تطليق» المحاماة، فكتب بذلك رسالة إلى شقيقه «أكرم» مؤرخة بتاريخ 19/2/1947م، قال فيها: «لقد بلغت التاسعة والأربعين من عمري، وأصبحت بذلك على أبواب الخمسين، ولا أدري ماذا بقي لي من العمر، ويكاد قلبي يتحرق من أنني لم أقم بشيء مما تطمئن إليه نفسي في عالم العلم والسياسة، فتروني عازماً على تطليق المحاماة، وسلوك السبيل الذي كتبت لك عنه».

وبالفعل طلّق المحاماة، واستقال من التدريس في معهد الحقوق، وانقطع إلى العلم والأدب، وانكب على أشرف رسالة يمكن لإنسان عربي أن يقدمها لأمته الغالية، وعاد إلى قواعده في نابلس، متفرغاً للترجمة على أنها مصدر هوايته، وعاش بين شوامخ الكتب معالجاً الأدب والسياسة والاجتماع بقلم المفكر الناضج، وزود المكتبة العربية بعيون وأمهات كتب لم تعرفها من قبل «أم اللغات في كافة عصورها».

وحرص زعيتر على ترجمة الكتب التي تهم العرب كتلك التي تتحدث عن بلادهم وحضارتهم ومعتقداتهم، كما حرص في الوقت ذاته على اختيار مؤلفين ذوي منزلة رفيعة وكفاءة عالية. واستطاع خلال أربعين عاماً أن يترجم سبعة وثلاثين كتاباً لثلاثة عشر كاتباً من بينهم: اثنا عشر كتاباً لـ«جوستاف لوبون» من أشهرها: «حضارة العرب، حضارات الهند، روح الاشتراكية، روح السياسة، فلسفة التاريخ، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى»، وسبعة كتب لـ «إميل لودفيج» من أشهرها: ابن الإنسان، البحر المتوسط، النيل، الحياة والحب، كليوباترا»، وثلاثة كتب لـ «جان جاك روسو» هي: العقد الاجتماعي، أصل التفاوت بين الأجناس، إميل، وكتابان لـ «فولتير» هما: الرسائل الفلسفية، كنديد، وكتابان لـ «أناتول فرانس» هما: «حديقة ابيقور، الآلهة عطاش»، وكتابان لـ «كرادفو» هما: الغزالي، ابن سينا، ومفكرو الإسلام (مخطوط)، وكتاب واحد لكل من «مونتسكيو» روح الشرائع، و«آرنست رينان» ابن رشد والرشدية، و«إميل درمنجهم» حياة محمد، و«سيديو» تاريخ العرب العام، و«بوتول» ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية.

كيف كان زعيتر يختار المادة التي يزمع ترجمتها؟، وكيف كانت تتم الترجمة؟. أجاب عن ذلك شقيقه أكرم، أقرب المقربين إليه دماً ونبوغاً وثقافة وإبداعاً: كان عادل في اختياره كتاباً للترجمة يُعنى بأن يكون مما تحتاج إليه الأمة العربية، وألا يكون له نظير في لغتها، وفي المستوى الذي لا يستطيع عربي أن يؤلف مثله، فإذا عزم على ترجمته قرأه ثانية، وقرأ كثيراً مما كتب في موضوعه، وعاش في أجوائه أياماً، وإذا شرع في نقله انكب على العمل فقضى يوماً في صومعته لا يبرحها إلا إلى طعام أو نوم أو لقاء صديق». ويواصل أكرم حديثه قائلاً: ولعادل في عامه فرحتان، أولاهما يوم يُنجز ترجمة الكتاب، وثانيهما ساعة الفراغ من طبعه، وتكون الفرحة الثانية على قدر الإتقان في الطبع والجودة في الورق والنفاسة في الإخراج، وكان ينكب على الإشراف بنفسه على الطبع، ويصحح التجارب «البروفات» مرات، ويبذل في هذا جهوداً مضنية، وتراه يتنقل من مطبعة إلى أخرى ولا يتناول من الطعام إلا وجبة واحدة

وكان يعد الساعات التي قضاها في كل كتاب فهو مثلاً يحدثك أنه قضى ألفين وخمسمائة ساعة في ترجمة «حضارة العرب»، وقضى مثلها في ترجمة «نابليون»، وقضى ثلاثة آلاف ساعة في نقل «حضارة الهند»، وانقطع له خمسة أشهر. وكما كان زعيتر دقيقاً في اختيار نوعية الكتب التي ينوي ترجمتها، كذلك كان حريصاً في اختيار ألفاظه، الأمر الذي جعل فهم بعضها شاقاً على القارىء العادي، وكان في استطاعته تبسيطها، لكنه يأبى ذلك احتراماً لمنهجه الذي يأنس به من ناحية وتقديراً لكرامة وقدسية لغة القرآن من ناحية أخرى.

تقول الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء) معلقة: لقد ظل عادل زعيتر في أفقه العالي حريصاً على الأمانة، معتزاً بكرامة قلمه، ضنيناً بمستواه على النزول جاذباً قراءه إلى بعيد الآفاق، وعالي الذرى، دون أن يدخل في حسابه قط مسألة الكم والعدد والربح والرواج، ولكم حاول بعض الناشرين أن يغروه بالنزول عن مستواه ليكسب مزيداً من القراء، لكن المحاولة ضاعت سدى وبقي حيث هو مصعداً، فمن أطاق من قرائه أن يشارف آفاقه فهو به سعيد وراض ومغتبط.

وبرغم الصعوبات الجمة التي كان يواجهها أثناء الترجمة، إلا أنه كان يستهين بها إذا قارنها بهدفه الأسمى، وهو خدمة أمته في السياسة والعلم والأدب، وكان يلتزم بحرفية الترجمة كما وردت في النص الفرنسي الأصلي في أغلب أعماله، ولكنه عند الضرورة يلج إلى تهذيب النص وصقله باختصار بعض فقراته، وتقديم أو تأخير بعضها الآخر ليجعله أكثر توافقاً، وأسهل فهماً، وأحسن أسلوباً، وأجزل عبارة حسب تعبيره

وللتدليل على مدى دقته في الترجمة أنه عندما ترجم كتاب «حضارات الهند»، بعث لأحد أصدقائه في الهند رسالة يستفهم فيها عن نطق بعض الكلمات الأردية ولما عرفها التزم بها مثل: «بُدّه» بدلاً من «بوذا»، و«هماليه» بدلاً من «همالايا»، و«دهلي» بدلاً من «دلهي»، وهلم جرا.

ويخطر على البال سؤال موضوعي: ما دام زعيتر يمتلك هذه العبقرية فلماذا لم يؤلف؟ يجيب نفسه: عندما تكون مؤلفاتي على مستوى الكتب التي أترجمها سأتوقف عن الترجمة!

وبرغم الجهد المضني الذي بذله عادل زعيتر من أجل رفعة أمته ونهضتها، إلا أن هذه الأمة الجحود أدارت له ظهرها، وتنكرت لكل ما بذله من أجلها، وضنت عليه بالقليل القليل من التقدير، بل إنه عاش غريباً أو كالغريب فيها، وتولد لديه طموح في عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لكن بعض «الأباطرة» المتنفذين حالوا دون انتمائه إليه لاعتبارات سياسية واجتماعية، برغم أنه أحق من بعض المتربعين على مقاعد المجمع ممن لا يملكون الأهلية الموضوعية، لكنه يعزي نفسه بحرمان علمين من أعلام اللغة والأدب حُرما مثل حرمانه وهما شاعر القُطرين خليل مطران، وأديب العربية محمد اسعاف النشاشيبي.

لكن الحرمان الذي واجهه في مجمع القاهرة قابله ترحيبان به من مجمعي بغداد ودمشق، حيث انتخب عضواً في المجمع العلمي العراقي عام 1953م، وانتخب في عام 1955 عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي بدمشق.

كان عادل متديناً بلا تعصب، يصلي بانتظام ويقرأ القرآن الكريم بتدبر وتمعن، ويطلع على أشهر التفاسير، ويحتفظ في مكتبته بركن خاص لكتب الفقه والفتاوى والسير، وإذا عُرضت عليه قضية شرعية فهو الحجة التي لا تُقرع، وهو إلى جانب تقواه وأدائه الفروض الدينية أداء كاملاً، مستنير التفكير، إصلاحي النزعة، قادراً قدْر سنن التطور ونواميس الاجتماع، وكان معجباً بعقل الإمام محمد عبده وبسعة إطلاع تلميذه الإمام رشيد رضا الذي كانت تربطه بعادل رابطة صداقة وأستاذية.

اللاءات في سلوكياته كثيرة، لا يدخن، ولا يشرب القهوة، ولا يحتسي المشروبات المُسكرة، ولا يصادق إلا الأكفاء، ولا يسهر خارج منزله، ولا يسافر إلا في الدرجة الأولى، ولا ينزل إلا في الفنادق الفخمة ذوات النجوم الخمس، لا يسف في مزاحه، ولا يتعامل مع الأمراض الاجتماعية التي تعصف بالأغلبية من الناس. وفي المقابل فهو وقور بلا استكبار، وجواد بلا تبذير، ومتحدث بلا ثرثرة، وكما كان يتأنق في مترجماته فهو كذلك يتأنق في ملبسه ومظهره ومأكله.

وبرغم ما اتسم به عادل زعيتر من جد وصرامة إلا أنه كان يأنس لسماع النكتة اللطيفة ويمارسها بنفسه أحياناً، وحدث أثناء وصوله مطار القاهرة الدولي في إحدى رحلاته أن سأله موظف الجمارك عما يحمل في حقيبته الكبيرة، فأجابه مداعباً: «البحر والنهر ومَلِكَتكُم!»، فبهت الموظف الذي لم يفقه مضمون العبارة، ففتح الحقيبة، ووجدها تحوي نسخاً من الكتب التي ترجمها وهي: البحر المتوسط والنيل وكليوباترا، فطرب للنكتة ورجاه أن يسارع إلى إقفال الحقيبة خشية أن يغرق المطار في مياه البحر والنهر!.

وفي إحدى إقاماته القاهرية التي لا تُنسى من ذاكرته والتي اشتعل رأسه شيباً جراءها ليلة احتراق فندق شبرد، حيث كان ينزل فيه ليلة 26 من يناير عام 1952م، ومعه أصول بعض كتبه، وفي نحو الساعة الثالثة صباحاً استيقظ من نومه فجأة وهو يشعر باختناق في نَفَسه، فعمد إلى مفتاح الكهرباء ليشعل النور، فالنور منطفىء، ففتح النافذة فإذا بدخان أسود كثيف يغمرها، فاتجه نحو المصعد ليستعمله في الهبوط، لكن المصعد كان معطلاً بفعل انطفاء الكهرباء، فسمع وسط الظلام الدامس صوتاً يوجهه إلى الدرج، وبعد دقائق وجد نفسه في حديقة الفندق، والنار تلتهم الفندق بأكمله، وكان ذلك من مشاهد حريق القاهرة المشهور، فكتب الله لعادل النجاة للمرة الثانية بعد مأساة الظمأ التي تعرض لها في الصحراء أثناء رحلته إلى سورية

ومن المصادفات الغريبة أن أخاه أكرم كان بدوره نزيلاً في نفس الفندق لكنه كان في ضيافة أحد أصدقائه خارج الفندق أثناء الحريق. ولم يبرح هذا الحادث ذهن عادل وقد آمن أن كل يوم يحياه بعد الآن فضل من الله، ويجب أن يقضيه في خدمة الأمة، وظل يحتفظ بمفتاح حجرته في شبرد، وكان أن اشتعل رأسه شيباً فإذا سئل عن سببه قال: ذلك هو حادث شبرد!.

وقبل أن نطوي آخر صفحة في حياة عادل زعيتر سنعرض لموقف نبيل ومؤثر أثاره صديقه الوفي الأديب /وديع فلسطين، والذي كان طرفاً مباشراً فيه، فأثناء سياق الحديث عن صدور أحد كتب زعيتر وصفه وديع بـ «الأديب النابلسي» نسبة إلى مدينة نابلس مسقط رأس زعيتر، فاستشاط الرجل غضباً، وانفجر معنفاً: لماذا تستصغر شأني إلى هذا الحد يا أستاذ وديع؟! أنا لا أقبل أن يقال عني حتى بأنني أديب فلسطيني لأنني أديب عربي، بالله عليك هل تصف أستاذ الجيل عندكم أحمد لطفي السيد باشا بأنه الأديب البرقيني نسبة إلى القرية التي جاء منها؟! يا أستاذ: نحن أدباء عرب، ننتمي إلى أمة العرب الكبرى، فلا «تسخطنا» بحصرنا في مدننا وقرانا!.

ولقد تبدت رحمة الله تعالى به أن جنّبه مشهد صدمتين عنيفتين إحداهما قومية وأخراهما عائلية. أما الأولى فهي كارثة يونيو عام 1967م ، وما تمخض عنها من ويلات ومآسٍ لامست نخاع الأمة. وأما الثانية فحدثت عام 1972م وتمثلت في استشهاد ابنه الشاب الأديب وائل زعيتر معتمد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في إيطاليا، الذي اغتاله إرهابي صهيوني من جهاز الموساد الإسرائيلي ساعة عودته إلى منزله في روما. استطاع وائل بحنكته أن يشيّد جسوراً متينة من التواصل مع بعض قادة الفكر والسياسة في الحزبين الإيطاليين الرئيسيين الاشتراكي والشيوعي، خاصة «البرتو مورافيا» الذي رثاه فور استشهاده. وأصدرت عنه كاتبة إيطالية كتاباً بعنوان «إلى فلسطين.. تخليداً لذكرى وائل زعيتر». ثم إن الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان جعلته عنواناً لأحد دواوينها: على قمة الدنيا وحيداً.

أثناء عكوفه على إنجاز الصفحات الأخيرة من كتاب كرادفو «مفكرو الإسلام»، داهمته نوبة قلبية قاسية حالت دون انتهائه من الترجمة، ففاضت روحه إلى بارئها صباح الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1957م. ونعاه أصدقاؤه في نابلس إلى هيئات البلاد وأعيانها ومفكريها، وأذاعت الإذاعة الأردنية من القدس نبأ الوفاة، وشيعت نابلس جثمان ابنها البار، بمشاركة وفود عديدة من مختلف أنحاء الوطن.

وبعد مرور أربعة أشهر على وفاته، وتحديداً بتاريخ 14/3/1958م أقيم مهرجان ضخم لتأبينه شارك فيه بعض أعلام الأدب واللغة في مصر والعراق وبلاد الشام والمهجر، وبعدئذ طبعت وقائع المهرجان ومقالات الإشادة في كتاب «ذكرى عادل زعيتر» وتحدث في المهرجان كل من الدكتورة عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطىء»، محمد عبدالغني حسن، عادل الغضبان، محمد الشريقي، مصطفى جواد (ممثل المجمع العلمي العراقي)، قدري طوقان، نظير زيتون، وكامل مروة، وممثلة الهيئات النسائية، عصام عبدالهادي، ونقيب المحامين فؤاد عبدالهادي، وعجاج نويهض عريف الحفل. وتلقى شقيقه أكرم زعيتر عشرات البرقيات المعزية من بينها برقية من شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية الأسبق، وحشد من الشخصيات العربية المرموقة، وهذه مقتطفات مما كتب عن شخصيته:

لعل عادل زعيتر هو أول مترجم يتفرغ للترجمة على أنها مصدر هوايته وحياته وعيشه، فقد كان محامياً فلسطينياً مشهوراً، ثم ترك المحاماة للترجمة، فأصبح في طليعة المترجمين، بل أحد الخمسة الأوائل الذين يعتد بهم فيها، ومع ذلك اضطر أن يبيع أرضاً له حتى يعيش قبل أن يموت منذ أيام في نابلس.

< نود الإشارة في نهاية هذا التطواف المختصر بمناشدة مُلحّة لمن يهمهم أمر الثقافة بإعادة طباعة كتبه وبيعها بسعر رمزي لتعم فائدتها على الأمة العربية التي أفنى الراحل حياته من أجلها، رحم الله أبا عمر وتغمده في أفياء نعيمه.

خميس, 03 أبريل 2025

خميس, 03 أبريل 2025

خميس, 03 أبريل 2025

خميس, 03 أبريل 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

خميس, 27 مارس 2025

خميس, 27 مارس 2025

أحد, 23 مارس 2025

أحد, 23 مارس 2025

اثنين, 17 مارس 2025

اثنين, 17 مارس 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب