-

℃ 11 تركيا

-

13 أبريل 2025

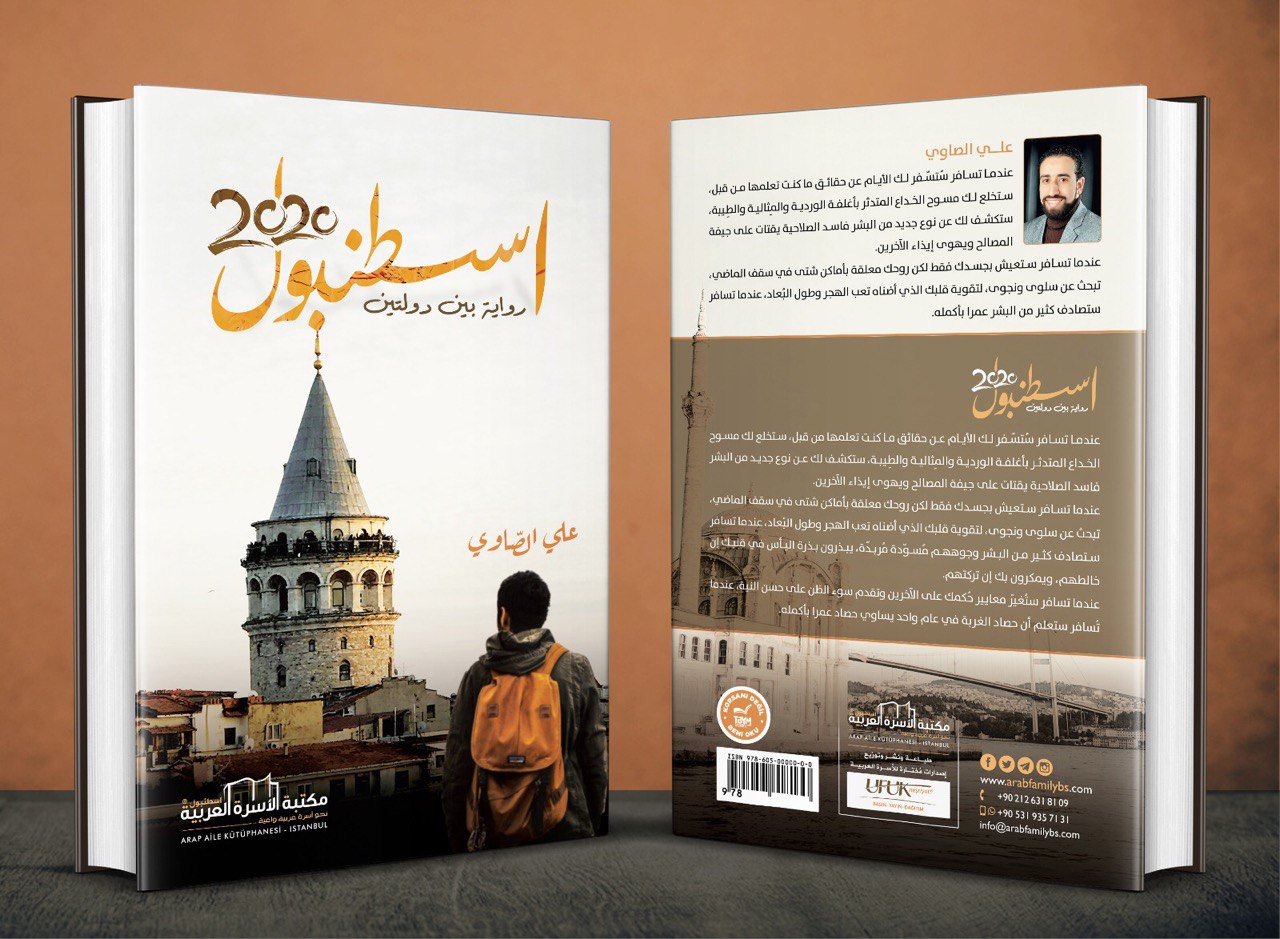

بداية جديدة : رواية إسطنبول 2020..رواية بين دولتين

بداية جديدة : رواية إسطنبول 2020..رواية بين دولتين

-

12 نوفمبر 2021, 11:14:55 م

-

2058

2058 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

الجزء الأولي : يوم الوصول : رواية إسطنبول 2020..رواية بين دولتين

بداية جديدة ٢

وصل سامر إلى إسطنبول ونفسه مُحمّلة بآمال وأحلام، باحثا عن بيئة اجتماعية جديدة، يجد فيها الحد الأدني من السلام النفسي، ووطن يُقدّر كرامة الإنسان ويحترم قدسيته، ويختبر حقيقة المثل الفرنسي القائل" لتعش سعيدا عش بعيدا" لينتقل نقلة جديدة في حياته، منسوجة بالمغامرات والمخاطر ومستقبل مجهول لا يدرى ما القدر صانع فيه، صار شهرا يتجول في أرجاء إسطنبول مراقبا أحوال الناس ونمط حياتهم فكان أول احتكاك له مع رجل تركي في محل صغير، عندما ذهب إليه سامر ليشحن بطاقة هاتفه المحمول وحين سأله من أين أنت؟ رد سامر من مصر، فتلألأت أسارير وجه الرجل وقال بالتركية: "مصر شوك جوزيل" يقصد أن مصر جميلة جدا، فشعر سامر بشيء من الراحة وقال في نفسه: يبدو أن الأتراك شعب ودود يحب المصريين كثيرا، ثم تنهد في حزن وأسى قائلا: لكن كيف لو علم هذا الرجل ما وصلت إليه مصر الأن لربما غيّر رأيه؟ على كل حال من الجيّد أنه لا يعرف ولا نريده أن يعرف، فلم يعد لنا غير سمعة مصر وثراءها التاريخي وكرم ضيافتها للتدثر به أمام العالم، ونغطى سوءات الفساد التى لحقت بنا، وما نشعر به من امتهانٍ للكرامة، فيكفي تلك السيرة لتهوّن علينا مرارة الإحساس بالغربة.

ظل سامر سائرا في شوارع إسطنبول القديمة سارحا في ملكوت تاريخي قديم، لا يغفل عقله في استحضار صورته وربطها بما يرى من تراث حضاري وثقافي يظهر أثره على كل مبنى وجدار، يرتاح قليلا إذا انتابه التعب في حدائقها العامة وسط مساحات خضراء تجلى البصر والبصيرة من روعة جمالها وتنظيمها الهندسي الجذاب، وأوراق الشجر المتطاير على الطرقات في مظهر خريفي مبدع يسر الناظرين، ورغم روعة المنظر إلا أن عمال النظافة لا يتركونه لمدة طويلة، فيسرعون في تنظيف الشوارع ورشها بالمياه فتبرق كأنها مرآة ناصعة البياض، ومع كثافة المساحات الخضراء والأشجار التى تكسو شوارع إسطنبول، والأماكن المخصصة للألعاب الرياضية داخل تلك الحدائق المفتوحة لكافة المواطنين، عاد سامر بذاكرته إلى الوراء في زمن ليس ببعيد في مدينته الجميلة طنطا وتحديدا شارع البحر الذي يُعد قلب المدينة النابض وعَلَمها الذي عُرفت به، وتَذكّر كيف كلما جاء محافظ جديد للمدينة انهال على الجزيرة الخضراء التى تفصل بين الاتجاهين في الشارع الكبير، ونَحت من كل جانب منها مساحة صغيرة بحجة توسعة الطريق وتخفيف الزحام المروري، وهكذا، كلما جاء محافظ نحت له قطعة من الجزيرة، حتى تهاوت عن آخرها ليستقر بها الحال على سور حديدي يفصل بين الاتجاهين، وليت هدمها عالج أزمة المرور بل ظلت كما هى، ليتضح أن الزحمة الحقيقية كانت في رؤوس هؤلاء المحافظين من غباء وجهل وعجز حجب عنهم الرؤية، وإدراكهم لقيمة الجمال والخضرة وأهميتهما في حياة المواطنين، لتكون الجزيرة التى كانت ملاذا للبسطاء في الجلوس ليلا لاستنشاق الهواء النقى والترويح عن النفس من ضغوط الحياة للعائلات والمُحبين، علامة على تجسيد حقبة زمنية بائسة لم تر مصر أشأم منها، حيث ساد القبح وتحول كل شيء فيها إلى أساور من حديد قيّد مظاهر الجمال والازدهار في سجن الفساد الإداري وسوء التخطيط.

اقتربت الساعة من الثانية عشر وقد حان أذان الظهر، ليكون سامر على موعد مع أول تحفة معمارية يراها في إسطنبول تجسد انتصارات الماضي، وصورة من هيبة العثمانيين وبراعتهم في البناء والتصميم، إنه مسجد السلطان محمد الفاتح ذو المكانة الروحانية الخاصة في قلوب الأتراك ومن يزوره من السياح سواء كانوا عرب أو أجانب، فاسم صاحبه وحده كافيا لأن يُثير فيك الرغبة والشوق للبحث عن مكانه وزيارته، فلولاه لما كان للمسلمون موضع قدم في مدينة إسطنبول، تلك اللوحة الفنية الجميلة، التى مدحها أمير الشعراء أحمد شوقي في أشعاره فقال: شبهّـتُها بلقيـسُ فوق سريرها في نُضــرةٍ، ومـواكبٍ، وجواري" وقال عنها نابليون لو كان العالم بلدا واحدا لكانت عاصمته إسطنبول بلا منازع، كان المسجد عبارة عن تُحفة فنية صممها مُبدع معماري، قِباب كثيرة وسقوف مرتفعة ونقش عثماني يزخرف الجدران وحرم كبير يحوط المسجد من الخارج، به حدائق وخضرة وأماكن مخصصة لجلوس العوام، ومهما طال بك الجلوس بداخله لن يعتريك ملل أو سأم، بل تشعر بنشوة روحية وراحة نفسية تتخلل فكرك وحواسك، وكأن من صمم المسجد دكتور نفسي لا مهندس معماري.

جولة تأملية

ساعة صباح باردة تُشرق على مدينة إسطنبول وشقشقات طيور النورس تثير ضجيجا بجوار شرفة غرفة سامر في حي الفاتح ذات الطابع السكاني المحافظ، فمناخ المدينة بالنسبة له غير اعتيادي ولولا وجود تدفئة في المنازل كجزء أساسي من نمط تجهيز البيوت في إسطنبول، لما تَحمّل شدة البرد ومشاهد الثلوج غير المألوفة له، خرج سامر يتعثر في أكوام الثلج المتراكمة في الطرقات وعلى قضبان الحديد، ليلحق ركوب الترام باتجاه منطقة جديدة، فما زال يتعرّف على المدينة ومعالمها التاريخية، ركب الترام إلى أن حط قدماه في منطقة السلطان أحمد ثاني معلم يراه، وبقية من تراث العثمانيين الغنى بالثراء الحضاري، حيث يوجد مسجد السلطان أحمد الملقب بالمسجد الأزرق بسبب جدارنه الداخلية المزينة بالبلاط الأزرق المزخرف، والذي لم يُستثن هو الأخر في بناءه من آثار بصمات الفن المعماري البيزنطي والعثماني، مع تميّزه بإطلالة رائعة على مضيق البسفور.

وفي مقابله آيا صوفيا ذاك المعلم التاريخي العظيم، الذي تحوّل إلى مسجد بعد أن ظل سنوات متحفا سلب قدسيته الدينية ورمزيته التاريخية، التي حملت بين طياتها أفول شمس إمبراطوريات وبزوغ أخرى، لتعود مسجدا من جديد، بحكم قضائي بعد معارك طويلة في حلبة القضاء لانتزاع هذا الحكم،

لتكون آيا صوفيا عبر تاريخها موضع نزاع دائم في السلم والحرب، ما دفع سامر إلى زيارتها من الداخل لكشف سر هذا النزاع، ومدى استحقاق هذا المبنى أن يكون محل صراع قوى عظمى على مدار التاريخ،

وحين دخل سامر آيا صوفيا راوده شعور غريب أنه عاد إلى زمن القرون الوسطي التى تفوح رائحته من كل ركن وزاوية داخل المسجد، جدران عملاقة وسقوف مرتفعة منقوشة برسومات دينية، وأبواب شديدة الثقل وطويلة الارتفاع، تدخل من باب إلى باب للوصول إلى ساحة المسجد، وأضواء خافتة تزين المكان فلا تشعر بقلق أو توتر، بل نفحات روحية تُغذي الفكر والوجدان، ترى حولك تيجان عروش من الصخر والرخام المنقوش برموز دينية وحربية تدل على عظمة الدولة القسطنطينية في ذلك الزمان، كل حجر يحمل دلالة وقوة وقصة حضارة عظيمة كانت أحد أعمدة الدنيا في عصرها، فلم ير سامر مبنى بهذه العظمة من قبل، ورغم براعة العثمانيين في فن العمارة إلا أنهم لم يصلوا إلى هذا المستوى من الفن والإبداع في البناء والتصوير ومحاكاة الواقع بهذه الدقة، وهنا استحضر سامر قول المستشرقة الإيطالية ماري شيميل حين قالت "إنها لا تحب أن ترى آيا صوفيا إلا مسجدا أو كنسية" فكان تحويلها إلى مُتحف بَخس لمكانتها الروحية وتشويه لصورتها الجمالية وما أقيمت من أجله، وعند خروجه وقف سامر أمامها وعاد بذاكرته قبل 1500 عام وتردد في أذنه عبارة الإمبراطور البيزنطي جيستنيان حين وقف أمام آيا صوفيا بعد الانتهاء من بنائها وقال:" الأن تفوقت عليك يا سليمان الحكيم" يقصد نبى الله سليمان، فقد ظن جيستنيان أنه استطاع أن يُشيّد مبنى يُضاهى عظة مُلك سليمان في الأرض، فقال سامر: يحق له أن يقول ما شاء، فآيا صوفيا معجزة معمارية وآية مقدسة لن يكررها التاريخ.

خرج سامر من آيا صوفيا إلى منطقة السلطان أحمد التي تضج بسياح أجانب يأتونها من كل حدب وصوب، أكثر ما يأثر فيها قلبك هو طراز المباني القديمة التى تمزج بين فن المعمار العثماني واليوناني، وبين حداثة الأفكار وعبقرية التنفيذ، ورغم مرور مئات السنين على تلك المباني إلا أنها ما زالت تحتفظ بأناقتها وعراقتها ودقتها في تصوير صراع حضاري ومعارك حربية بين العثمانيين واليونانيين، لوّنت تلك المدينة بخليط غير مفهوم من السحر والإبداع، لا تستطيع وصفه مهما أوتيت من البلاغة وجوامع الكلم، فأعطاها هذا التفرّد مكانة خاصة بين عواصم العالم وجعلها محط أطماع دول كبرى لا زالت تحلم بغزوها إلى اليوم، لكن الغريب أن جغرافيتها ما زالت تتأبي على تعريف محدد، فلا انتمائها غربي كامل ولا شرقي متحقق، ترى نفسها بأنها مدينة فريدة بين قارتين يلتقيان ببعضهما البعض وتحتضن تناقضات العلاقة بينهما، لكن سامر يراها أنها أمة نسيج وحدها، أخذت شيئا من كل شيء حولها، بدءًا من فن العمارة مرورا بسمات المجتمع الثقافية وحتى اللغة، لذلك يشعر كل من يزور إسطنبول بأن جزءا منه مطبوع في تلك المدينة الساحرة، فلا يشعر بغرابة ولا غربة كأنما وُلد فيها.

جلس سامر على أريكة في ميدان السلطان أحمد أمام نافورة مياه كبيرة تزين الميدان ويحيطها دوائر ترابية تمتلئ بالخضرة والزهور، ليسمع من بعيد بائع يرتدي بالطو أبيض ويقف أمام عربة حمراء من الخشب تحت ظل شجرة بجوار شريط الترام وينادي على المارة باللغة التركية" بوردا طازه بير سميت" هنا السميت الطازج، أثار المشهد فضول سامر وذهب نحو البائع ليشترى منه؟ ظنا أنه سيرى سميط مشابه للسميط المصري، ليفاجئ بنوع مختلف تماما

، فرأى قرص من الخبز مُغطى بالسمسم ومُحمّل بالعجين وله مذاق خاص يكفيك واحدة أو اثنين لتملأ معدتك وتسد جوعك، سأل سامر عن سر السميط ولماذا كل هذه الحفاوة والاهتمام به من جانب الأتراك، فعرف أنه يُعد الوجبة الشعبية الأولى لهم، ولا يكتمل طيب مذاقه إلا مع كوب من الشاي الساخن في ساعة صباح باردة، فلا يخلو شارع في إسطنبول وبقية المدن التركية من عربات بائعي السميت الحمراء، وبعد تنقيب وبحث عرف سامر أن ظهور السميت يعود إلى العهد العثماني، منذ القرن الرابع عشر، وتولى البلديات التركية السميت اهتماما خاصا، وتقوم بتخصيص فعالية سنوية يشارك فيها خبازون من مختلف المدن التركية، للمنافسة في صناعة أنواع السميت وتقديمه لبقية الحاضرين، وسط أجواء تشبه الاحتفالات القومية والوطنية، مع عزف موسيقى "المهتار" الشهيرة، التي كانت تُعزَف أيام الدولة العثمانية، ليُصبح السميت بعد ذلك وجبة سامر المفضلة مع كوب من الشاي في محل "سميت سراي" أشهر محلات السميت في المدينة.

المزيد للكاتب :

على الصاوي : عن النجم قال .. ديوان للشهادة والفتح لمسعود حامد

علي الصاوي يكتب : ماذا لو حكم الشيطان مصر؟

على الصاوي يكتب: هل يولد الصحفي أم يصنع؟

علي الصاوي يكتب : ماذا لو حكم الشيطان مصر؟

أحد, 13 أبريل 2025

أحد, 13 أبريل 2025

سبت, 12 أبريل 2025

سبت, 12 أبريل 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

سبت, 22 مارس 2025

سبت, 22 مارس 2025

أحد, 16 مارس 2025

أحد, 16 مارس 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب